বিগ ব্যাং তত্ত্ব

বিগ ব্যাং তত্ত্ব

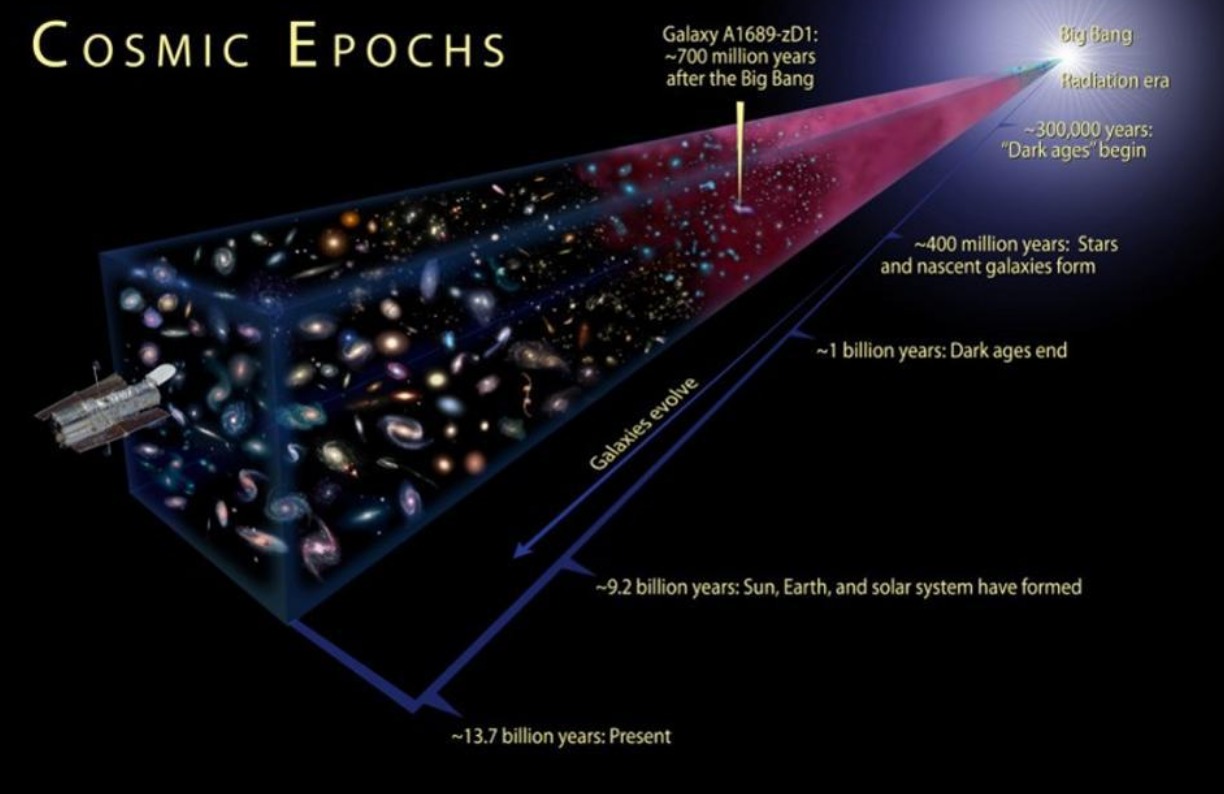

পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় প্রশ্নগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রশ্ন ‘কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে এই মহাবিশ্ব’? অগণিত গ্যালাক্সি, ব্লাকহোল, নক্ষত্র, গ্রহ এ-সব কিছু আমাদের এতোটাই বিমোহিত করে তোলে যে আমরা নিজেদের অজান্তে হলেও নিজেদের প্রশ্ন করি, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশাল মহাবিশ্ব? মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে একটি তত্ত্ব হচ্ছে ‘বিগ ব্যাং’ তত্ত্ব। বিগ ব্যাং তত্ত্ব বা বিগ ব্যাং থিওরি হলো মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে আজ থেকে ১৩.৮ বিলিয়ন বছর পূর্বে মহাবিশ্বের বর্তমান ও অতীত সকল স্থান-কাল-শক্তি-পদার্থ-পদার্থের নিয়ম সবকিছুই একই সময়ে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে একটি বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে সমস্থ পদার্থ অসীম ঘনত্ব এবং তীব্র তাপ সহ একটি বিন্দুর মধ্যে সংকুচিত ছিলো যাকে সিঙ্গুলারিটি বলা হয়। পরবর্তিতে একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রসারিত হতে শুরু করে। এবং এভাবেই মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির ১০−৪৩ সেকেন্ড পর পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর কার্যকারিতা লাভ করে। তাই এই সময়কে প্ল্যাংকের সময় বলা হয়।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির ১০−৪৩ সেকেন্ড পর পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর কার্যকারিতা লাভ করে। তাই এই সময়কে প্ল্যাংকের সময় বলা হয়। প্ল্যাংকের সময়ের প্রায় ১০−৩৫ সেকেন্ড পর থেকে মূলত মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শুরু হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে, যদি আমরা মহাবিস্ফোরণের এক সেকেন্ড পর মহাবিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে আমরা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এবং এন্টি ইলেকট্রন (পজিট্রন) এর সমুদ্র দেখতে পাবো যা ১০ বিলিয়ন ডিগ্রি (K) উত্তপ্ত। তারপর ধীরে ধীরে মহাবিশ্ব শীতল হয়, নিউট্রনগুলো প্রোটন এবং ইলেকট্রনগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রোটনের সাথে মিলিত হয়ে ডিউটেরিয়াম তৈরি করে।[1]The Big Bang | Science Mission Directorate (nasa.gov) মহাবিশ্বের সস্প্রসারণ নীতি অনুযায়ী এটি অসীম নয়। বরং, এটি স্থানিক এবং অস্থায়ীভাবে সীমীত।[2] Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:103

১৯২৭ সালে বিখ্যাত পদার্থবিদ ও খ্রিস্টান ধর্ম যাজক জর্জ লেমেটার প্রস্তাব করে যে, মহাবিশ্বের সম্প্রাসারণ একটি আদি অবস্থা থেকে শুরু হয়েছিল। সেই আদি অবস্থা ছিলো একটি আদি পরমাণু বা Primeval atom. লেমেটার বলেন, যেহেতু নক্ষত্রগুলো একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাই অতীতের দিকে ফিরে গেলে দেখা যাবে একপর্যায়ে মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ একত্রে ঘনীভূত অবস্থায় বিরাজমান ছিল। সুতরাং, মহাবিশ্ব সবসময় অস্তিত্বশীল ছিলো না। বরং একটা নির্দিষ্ট সময়ে অস্তিত্বে এসেছে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। লেমেটারের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানমহলে তখন খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। বিজ্ঞানীরা দাবী করেন যে, লেমেটার ধর্মীয় কারণের এমন ব্যখ্যা প্রধান করেছে। কেননা, লেমেটারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মহাবিশ্ব অস্তিত্বের জন্য একটা শুরু আছে। এবং অস্তিত্বে আসার জন্য যা যা কিছুর শুরু থাকে তা তা অস্তিত্বে আসার জন্য অবশ্যই একটা কারণ থাকাটা অনিবার্য। যা-কিনা সৃষ্টিকর্তার দিকেই ইঙ্গিত বহন করে। কারণ সিঙ্গুলারিটির আগে যেহেতু স্থান-কাল-পদার্থ-এনার্জি কিছুই ছিলোনা তাই যে Cause বা কারণ মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছে তা হবে বস্তুজগতের বাহিরের অতিপ্রাকৃতিক কোনো বুদ্ধিমান সত্তা। মহাবিস্ফোরণের পরেই স্থান-কাল-পদার্থ-সূত্রের উদ্ভভ হয়েছে। [3]Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:128-149 সে-কারণে নাস্তিক পদার্থবিদগণ প্রবলভাবে এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন এবং বিকল্প হিসেবে Steady State Theory (অটল মহাবিশ্ব মডেল) দাঁড় করিয়েছিলো। তাদের প্রস্তাবিত বক্তব্য অনুযায়ী মহাবিশ্বের কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। প্রায়ই সকল বিজ্ঞানী এই তত্ত্বের একমত ছিল। পরবর্তীতে হাবল টেলিস্কোফে পাওয়া মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, ইত্যাদি আবিষ্কার হলে কসমোলজির ধারণায় প্যারাডাইম শিফট নিয়ে আসে। তা হলো এই মহাবিশ্বের সূচনা রয়েছে। বিজ্ঞানী আইন্সটাইনও মহাবিশ্ব প্রসারণের ব্যাপারটি প্রথমে মানতে চাননি। কিন্তু প্রসারণের পক্ষে পর্যবেক্ষণ প্রমাণ পাওয়ার পর তিন বলেছিলেন এটি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত।[4]ডা.রাফান আহমেদ; হোমো স্যাপিয়েন্স; পৃঃ ২৫

ফ্রেড হয়েল বিবিসি রেডিওর এক অনুষ্ঠানে তাচ্ছিল্য করে এই তত্ত্বের নাম দিয়েছিলো ‘বিগ ব্যাং’। কারণ, সৃষ্টির শুরুতে এমন কোনো বিন্দু থাকলে মহাবিশ্বের শুরু কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার নির্ধারণের ভার ধর্ম আর স্রষ্টার হাতে চলে যাবে।[5]স্টিফেন হকিং, মাই ব্রিফ হিস্ট্রিঃ আত্মস্মৃতি (বঙ্গানুবাদ, ঢাকাঃ প্রথম … Continue reading পরবর্তীতে বিজ্ঞানী এডুইল হাবল সর্ব প্রথম লেমেটারের দাবির পক্ষে পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ নিয়ে আসে। তিনি ‘রেড লাইট শিফট’ ও ‘ডপলার ইফেক্ট’ এর মাধ্যমে আবিষ্কার করেন যে, দূরবর্তী ছায়াপথ সমূহের বেগ সামগ্রিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এরা পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ,মহাবিশ্ব ক্রমশই সম্প্রাসারণ হচ্ছে। বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী সমগ্র মহাবিশ্ব একটি সুপ্রাচীন তত্ত্ব বা আদি পরমাণু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং ক্রমাগত সম্প্রসারণ হচ্ছে।

Red light Shift (রেড লাইট শিফট )

রেড লাইট শিফট দ্বারা আলোর তরঙ্গের কম্পাঙ্কের পরিবর্তন বর্ণনা করে। যা নির্ভর করে কোনো বস্তু আমাদের দিকে বা দূরে সরে যাচ্ছে। যখন কোনো বস্তু আমাদের থেকে দূরে সরে যায় তখন বস্তুর আলোকে রেড শিফট বলা হয়। সূর্যের বর্ণালিতে দৃশ্যমান আলোর পরিসীমা রয়েছে। সেখানে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৭০০ ন্যানো মিটার। এবং নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৪০০ ন্যানো মিটার। লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ার কারণে আমরা বুঝতে পারি যে, যদি কোনো বস্তু থেকে লাল আলো বিকিরিত হলে সেই বস্তুটি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ, কোনো গ্যলাক্সি যদি আমাদের কাছে আসতে থাকে তা হলে তা-থেকে নিঃসৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট হবে। যার ফলে গ্যালাক্সি যদি আমাদের কাছে আসতে থাকে তাহলে তা থেকে নীল আলোর দেখা মিলবে। একে বলে ব্লু-শিফট। অন্যদিকে, কোনো গ্যালাক্সি যদি আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তা-থেকে নিঃসৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বড় হতে থাকবে। যার ফলে, গ্যালাক্সি যদি আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে তা থেকে লাল আলোর দেখা মিলবে। যাকে বলে রেড-শিফট। হাবল আবিষ্কার করেন যে, যে গ্যালাক্সির দূরত্ব যত বেশি সে গ্যালাক্সি তত বেশি বেগে একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যার ফলে লাল আলো নিঃসৃত হয়। যদিও হাবলের আগেই জর্জ লেমেটার এই সূত্রের চক এঁকেছিলো।[6] Helge Kragh (1996), Cosmology and Controversy (Princeton University Press) Page;30

Doppler Effect (ডপলার ক্রিয়া)

উৎস এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যকার আপেক্ষিক গতির কারণে কোন তরঙ্গ-সংকেতের কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে ডপলার ক্রিয়া (Doppler Effect) বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি ওয়াইফাই রাউটারের যত কাছে থাকবেন তত বেশি ফ্রিকোয়েন্সি গ্রহণ করতে পারবেন। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়, অ্যাম্বুলেন্স রাস্তায় হর্ন বাজিয়ে আপনার যতই কাছে আসবে ততই কম্পাঙ্ক বেশি হবে। অর্থাৎ, উৎস কাছে আসলে কম্পাঙ্ক বাড়ে। এবং উৎস দূরে গেলে কম্পাঙ্ক কমে। ডপলার ইফেক্ট অনুযায়ী উৎস যখন শ্রোতা থেকে দূরে সরে যাবে তা রক্তিম আলো অপসারণ করবে আর যখন শ্রোতার দিকে চলে আসবে তখন নীল আলো অপসারণ করবে। হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে গ্যালাক্সিগুলোর বর্ণ পরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন, গ্যালাক্সিগুলো নীল আলো অপসারণ না করে লাল আলো অপসারণ করছে। যা রেড শিফট এর মাধ্যমেও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ, গ্যালাক্সিগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

CMBR: Cosmic microwave background radiation

১৯৬৫ সালে আমেরিকান জ্যোতিবিজ্ঞানি আর্নো পেনজিয়াস এবং রবার্ট উইনসন CMB/CMBR আবিষ্কার করেন। Cosmic microwave background হলো, এটি মহাবিশ্বের প্রাথমিক পর্যায় থেকে মহাবিশ্বের সমস্ত স্থান জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেহেতু মহাবিশ্বের প্রাথমিক পর্যায় থেকে আসা কোনো তরঙ্গকে বিজ্ঞানিরা সনাক্ত করতে পেরেছিলো, তার মাধ্যমে মহাবিশ্বের বয়স সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে। CMBR হলো, বিগ ব্যাং উৎপত্তির পক্ষে সবচেয়ে যুগান্তকারী প্রমাণ। এগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি মহাবিশ্ব বিগ ব্যাং থেকে উৎপত্তি হয়েছে। Doppler Effect, Red light shift, CMBR এগুলো প্রমাণ করে আমাদের মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর পূর্বে সিঙ্গুলারিটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

সিঙ্গুলারিটি কি ?

পদার্থ বিজ্ঞান অনুযায়ী সিঙ্গুলারিটি এমন একটি বিন্দু যার অসীম মান রয়েছে। যেহেতু প্রকৃতিতে কোনো কিছুই অসীম পরিমাণে ঘটতে পারেনা, বা অসীম বাস্ততে অস্তিত্বশীল নয়। তাই বিজ্ঞানীরা এই সিঙ্গুলারিটিকে বাস্তব বলে মনে করেনা। [7]Singularity: Quantum Physics Lady; ENCYCLOPEDIA OF QUANTUM PHYSICS AND PHILOSOPHY OF SCIENCE

স্টনি ব্রুক ইউনিভার্সিটি এবং নিয় ইয়র্ক সিটির ফ্ল্যান্টিরন ইনস্টিটিউটের জ্যোতিপর্দার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপন পল এম সাটার এর মতে,

সিঙ্গুলারিটি দিয়ে ফিজিক্যাল কিছু প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং, যখন তারা গণিতে উপস্থিত হয়। তারা (সিঙ্গুলারিটি) আমাদের বলছে যে আমাদের পদার্থবিদ্যার তত্ত্বগুলি অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে।….সহজ করে বললে, সিঙ্গুলারিটি হল এমন জায়গা যেখানে গণিত “দুর্ব্যবহার করে”, সাধারণত অসীম বড় মান তৈরি করে। পদার্থবিজ্ঞান জুড়ে গাণিতিক এককতার (সিঙ্গুলারিটির) উদাহরণ রয়েছে: সাধারণত, যে কোনো সময় একটি সমীকরণ 1/X ব্যবহার করে, X যখন শূন্যে যায়, সমীকরণের মান অসীম হয়ে যায়। [8]What is a singularity? By Paul Sutter;2021

টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটির একজন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এর মতে,

সাধারণভাবে, সিঙ্গুলারিটি হল একটি ত্রুটিপূর্ণ ভৌত (ফিজিক্যাল) তত্ত্বের অ-ভৌতিক (নন-ফিজিক্যাল) গাণিতিক ফলাফল। [9]Does every black hole contain a singularity?

পদার্থ বিজ্ঞানে সিঙ্গুলারিটি বলতে বুঝায় যে জায়গায় পদার্থের নিয়ম কাজ করেনা, গণিত অনুসরণ করা যায়না তাকেই সিঙ্গুলারিটি বলা হয়। গণিতের ক্ষেত্রে আমরা যদি 1/X দিয়ে ভাগ করি এবং X এর মান যদি হয় ০, অর্থাৎ 1/0= অমীমাংসিত বা অসংজ্ঞায়িত। গাণিতিকভাবে এটাকে সিঙ্গুলারিটি হিসেবে ধরা যায়।

আমাদের মহাবিশ্বের দুইটা বিন্দু রয়েছে যাকে বিজ্ঞানীরা সিংগুলারিটি বলে থাকে।

১. ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্র। ২. বিগ ব্যাং এর উৎস।

বিগ ব্যাং সিঙ্গুলারিটি

সুতরাং, বিগ ব্যাং সিঙ্গুলারিটি বলতে কখনোই ফিজিক্যাল রিয়েলিটি কে বোঝাই না কেননা এটা ভ্যারিফায়েবল নয় এবং প্রেডিক্টেবল কোনো কিছুও না। মর্ডান ফিজিক্সে সিঙ্গুলারিটি কেবল মাত্র একটি গানিতিক দৃষ্টিভঙ্গি। সিঙ্গুলারিটি হলো একটা মেথমেটিক্যাল আইডিয়া। যদি আমাদের সম্প্রসারিত মহাবিশ্বকে একটি ফোলানো বেলুন হিসেবে কল্পনা করি এবং এর ক্রোনোলজি কে অতীতের দিকে ঘুরিয়ে দেই তাহলে দেখবো বেলুনের বাতাস ছেড়ে দিলে যেমন বেলুন ধীরে ধীরে চুপসে যেতে থাকে আমাদের মহাবিশ্বের সম্প্রসারিত রুপ তেমনই ভাবে সংকুচিত হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে সকল পদার্থ, স্থান-কাল একক অদ্বৈত বিন্দুতে উপস্থিত হবে এই থট কেই গানিতিক ভাবে এক্সপ্রেস করার সময় সিংগুলারিটি ( এককতা) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বিগ ব্যাং তত্ত্বের জনক কে

বিগ ব্যাং তত্ত্বের জনক জর্জ লেমেটার। কারণ তিনি সর্বপ্রথম বিগ ব্যাং তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলো।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব কি বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নাকি তা শুধুই মানুষের কল্পনা?

বিগব্যাং তত্ত্ব নিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে গিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম একটা কিওয়ার্ড লিখে প্রতিদিন অনেক মানুষ গুগুলো সার্চ করে। আর তা হলো, ‘বিগ ব্যাং তত্ত্ব কি বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নাকি তা শুধুই মানুষের কল্পনা?’

বৈজ্ঞানিকভাবে যে কোনো থিওরি বৈজ্ঞানি পদ্ধতি অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমেই আসে এবং তা অবশ্যই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। সেক্ষত্রে বিগ ব্যাং থিওরিও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়ছে এবং তা মানুষের কল্পনা নয়।

References

| ↑1 | The Big Bang | Science Mission Directorate (nasa.gov) |

|---|---|

| ↑2 | Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:103 |

| ↑3 | Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:128-149 |

| ↑4 | ডা.রাফান আহমেদ; হোমো স্যাপিয়েন্স; পৃঃ ২৫ |

| ↑5 | স্টিফেন হকিং, মাই ব্রিফ হিস্ট্রিঃ আত্মস্মৃতি (বঙ্গানুবাদ, ঢাকাঃ প্রথম প্রকাশন ২০১৯) পৃঃ৮০ |

| ↑6 | Helge Kragh (1996), Cosmology and Controversy (Princeton University Press) Page;30 |

| ↑7 | Singularity: Quantum Physics Lady; ENCYCLOPEDIA OF QUANTUM PHYSICS AND PHILOSOPHY OF SCIENCE |

| ↑8 | What is a singularity? By Paul Sutter;2021 |

| ↑9 | Does every black hole contain a singularity? |

One Comment